习近平总书记多次强调,要树立大农业观、大食物观,农林牧渔并举,构建多元化食物供给体系。2024年9月,国务院办公厅印发《关于践行大食物观构建多元化食物供给体系的意见》,要求加快构建粮经饲统筹、农林牧渔结合、植物动物微生物并举的多元化食物供给体系。

中国地大物博,资源丰富。中华民族自古注重膳食全面,营养均衡,提出了“五谷为养,五果为助,五畜为益,五菜为充”的饮食搭配原则。为践行大食物观理念,我们从山水林田湖草沙中精心挑选适合不同节气食用的食材,推荐节气特色美食,倡导顺时而食、多元饮食、营养均衡,努力推动大食物观深入人心。

顺时而食之秋分篇

“天光如水,月光如镜,一片清辉皎洁。吹来何处桂花香,恰今日,平分秋色。”清明,是二十四节气中的第16个节气,通常在每年公历9月22日至24日,分三候:一候雷始收声,二候蛰虫坯户,三候水始涸。

秋分正值“秋收、秋耕、秋种”的“三秋”大忙时节。东北地区迎来水稻、玉米和大豆的收获期,要及时抢收,确保颗粒归仓。华北和西北地区秋收已近尾声,农谚云“秋分麦入土”,及时抢种冬小麦,可以利用冬前的热量资源,培育壮苗安全越冬。华中地区正值双季晚稻产量形成的关键时期,要做好田间管理。长江流域及其以南地区正抢收晚稻、耕翻土地,准备播种油菜。

秋分时,暑气已消,寒气渐增,空气湿度降低。此时养生应注意养肺润肺、保护脾胃,谨遵阴阳平衡原则,保持平和心情。饮食调养宜多喝水,多食酸味甘润之品,以滋阴润肺、养阴生津。各地秋分饮食习俗多样,如吃汤圆粘雀子嘴、吃芋头蘸白糖、饮酒品蟹,岭南地区摘秋菜做秋汤,江苏南京吃桂花鸭等等。秋分是阴阳平衡、天地中和、万物相宜的好时节,中华大地万山红遍、层林尽染,稻香果美、菊黄蟹肥,为辛勤耕耘的劳动者献上了最高的礼赞和奖赏,也铺展着岁稔年丰、家国昌盛的美好画卷。

一、农田里的食物

(一)玉米

北方农谚云:“秋分收玉米。”此时玉米进入完熟期,籽粒硬度最大,含水量降至28%–30%,正是收获的最佳时机。玉米原产于美洲,因适应性强、耐旱耐贫瘠,在我国南北广泛种植。清代植物学家吴其濬在《植物名实图考》记载玉米:“山农之粮,视其丰歉,酿酒磨粉,用均米麦,瓤煮以饲豕,秆干以供炊,无弃物。”可见其用途之广。《本草纲目》称玉米“味甘、性平,调中开胃,益肺宁心”,能补养脾胃、缓解秋燥。现代研究表明,玉米富含膳食纤维、维生素B族、钾元素、谷胱甘肽等成分,有助于促进消化、维护心血管健康,所含的叶黄素和玉米黄质对视网膜也有保护作用。玉米吃法多样,可作主食、煮汤、炒菜或零食。地标产品有黑龙江哈尔滨巴彦玉米、山西忻州糯玉米、内蒙古呼伦贝尔市阿荣玉米等。

(二)芋头

古时有以芋头作中秋祭月贡品的习俗,后演变成白糖蘸芋头的秋分食俗。据《顺德县志》记载,广东地区有“八月望日,尚芋食螺”的传统。因“芋”与“遇”谐音,芋头常被赋予“遇见好运”的美好寓意。芋头外皮覆褐色粗细绒毛,古人观其形态,将其比作蹲伏于地的鸱鸟,称之为“蹲鸱”。南宋诗人王十朋在《食芋》中写道 “我与瓜蔬最相宜,南来喜见大蹲鸱” ,以“大蹲鸱” 形容大芋头。中医认为,芋头味甘、辛,性平,归胃经,有健脾补虚、散结解毒之效。现代研究发现,其富含蛋白质、纤维素、维生素及矿物质,具有抗氧化、促消化作用。地标产品有广西荔浦芋、福建福鼎槟榔芋、江苏常州建昌红香芋等。

(三)胡萝卜

俗话说:“秋吃根,赛过参。” 秋分养生宜多吃补肺润燥的根茎类食物,比如胡萝卜。我国对胡萝卜的最早记录见于1159年的《绍兴本草》,书中载其“处处产之”。《本草纲目》详述其“冬月掘根,生熟皆可啖,兼果、蔬之用”,且 “味甘,性平,下气补中,利胸膈肠胃,安五脏”。现代研究表明,胡萝卜富含类胡萝卜素、膳食纤维、维生素 C 等营养成分,有助于明目养神、促进消化、调节新陈代谢。地标产品有山西朔州应县胡萝卜、山东寿光化龙胡萝卜、甘肃嘉峪关泥沟胡萝卜等。

二、森林里的食物

(一)白果

秋分前后,白果成熟。白果是银杏的干燥成熟种子,别名银杏果或鸭脚子。宋代欧阳修曾赋诗赞其珍贵:“鸭脚虽百个,得之诚可珍。绛囊初入贡,银杏贵中州”。《本草纲目》对其记载详尽,不仅释名“白果”“鸭脚子”的由来——“叶似鸭掌,因名鸭脚;宋初始入贡,改呼银杏,因其形似小杏而核色白也”,更明确药性“味甘、苦、涩,性平,有毒,主治敛肺气,定喘嗽,止带浊,缩小便”。需注意白果生食有毒,熟透可降毒,且需去皮去芯、适量食用。现代研究显示,其含银杏萜内酯、银杏黄酮等活性成分,有助抑制血栓、抗炎抗过敏、抗氧化及促进脂肪代谢。

(二)无花果

无花果又名品仙果、奶浆果、蜜果,我国各地均有栽培。秋季采摘,晒干或新鲜食用。它并非真的不开花,而是隐花植物,我们吃的“果实”实际是花托与花蕊发育成的复果。其口感甘甜、风味独特,含多种矿质元素、维生素、酚类抗氧化剂及植物甾醇,有助于降血糖、血脂、抗氧化。《本草纲目》载其 “味甘,平,无毒。主开胃,止泄痢,治五痔、咽喉痛”。秋分食之能清热生津,缓解秋燥咽痛。地标产品有山东威海荣成无花果、四川内江威远无花果等。

(三)红枣

“七月十五枣红圈儿,八月十五枣落竿儿。”指枣在农历七月十五局部变红,到中秋节就能收获。红枣又称大枣,由鲜枣干制而成。鲜枣又包括很多不同品种的枣,经绿熟、白熟、半红熟、全红熟阶段,干制后即日常所见红枣。中医认为,红枣性温,味甘,归脾、胃、心经,具有补脾和胃,益气生津,调营卫,解药毒的功效。现代研究发现,红枣富含糖类、维生素C、环磷酸腺苷等,能调节免疫、护肝、抗疲劳,还有一定的造血功效。地标产品有陕西榆林佳县红枣、山东济宁香城长红枣、新疆吐鲁番托克逊红枣等。

三、江河湖海里的食物

(一)海鲱鲤

9-11月是海鲱鲤的秋季渔期,潮汕渔谣“八月(农历)红鱼当新娘”中的“红鱼”,便包含海鲱鲤。它并非鲤鱼,而是鲈形目须鲷科鱼类,下分三属二十多种,常见的红带海鲱鲤在我国东南沿海均可捕获,最显著特征是嘴下生有一对肉须,形似山羊胡子,故俗名“羊鱼”。现代研究表明,海鲱鲤富含优质蛋白质、Omega-3不饱和脂肪酸及钙、磷、铁、维生素 D,有助于调节代谢、保护心血管、促进钙吸收。其肉质为标准蒜瓣肉,软硬适中,且红色鱼皮蒸煮时会析出红油,无论清蒸、香煎、红烧还是煮汤,都易达到色香味俱全的效果,深受食客喜爱。

(二)梭子蟹

秋分前后是梭子蟹公蟹与姑娘蟹的黄金食用期。经过夏季高温期的快速摄食生长,九月的梭子蟹已完成基础营养积累:公蟹性腺发育较快,肉质饱满紧实,蟹膏绵润细腻,未达冬季过于凝固的状态;姑娘蟹即性腺未熟、未交配的雌蟹,个头虽小,却肉黄俱全、鲜嫩肥美。正如苏轼诗云:“半壳含黄宜点酒,两螯斫雪劝加餐。”现代研究显示,梭子蟹富含优质蛋白、硒、锌及 Omega-3 不饱和脂肪酸,有助于增强抵抗力、保护心血管健康。其吃法多样,清蒸最能保留鲜味,也可生腌、煮粥、炒年糕,或取肉制作蟹粉豆腐。地标产品有辽宁丹东东港梭子蟹、江苏连云港赣榆梭子蟹、浙江舟山梭子蟹等。

四、新型食品

(一)牡丹籽油

秋天是牡丹籽成熟采摘的最佳时节。牡丹籽油是以油用牡丹(凤丹和紫斑)籽为原料制取的天然植物油,2011年被批准为新资源食品。油用牡丹分布全国,主要以山东、陕西、河南等地为主。研究表明,牡丹籽油富含α-亚麻酸、维生素E、丹皮酚等活性成分,适量食用可滋阴润燥,同时对于调节血脂、抗氧化、增强皮肤屏障以及改善记忆力具有积极功效。

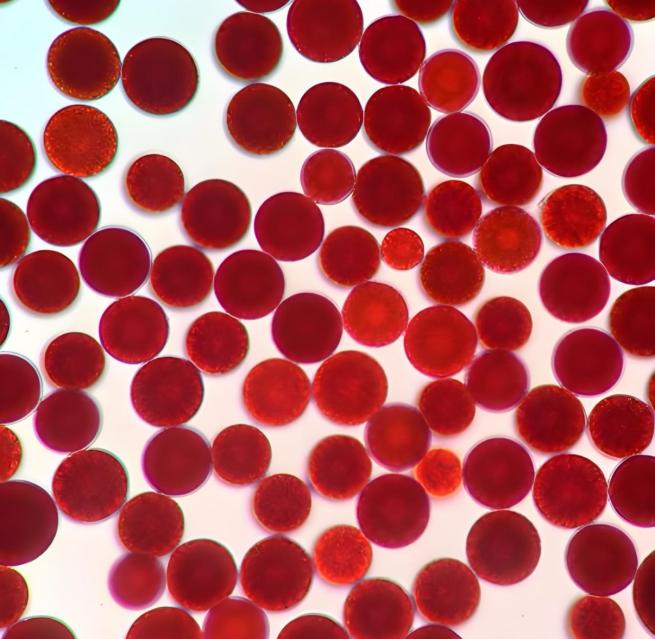

(二)雨生红球藻

雨生红球藻是一种天然富含虾青素的淡水微藻,2010年被批准为新资源食品。它适宜在光照充足、温度适宜的洁净水体中生长,目前已在我国云南、海南等地建立规模化养殖基地。研究表明,雨生红球藻中的虾青素具有极强的抗氧化活性,对增强细胞修复、延缓紫外线损伤、维护视网膜健康及提升运动耐力具有辅助作用。秋分适量食用雨生红球藻能抗氧化润燥,缓解秋分时节天气干燥带来的皮肤干裂、视力疲劳,增强免疫力。

五、秋分习俗

(一)中国农民丰收节

自2018年起,将每年秋分日设立为“中国农民丰收节”,亿万农民以节为媒,释放情感、传承文化、寻找归属,在节日期间举办丰富多彩、特色鲜明的农耕文化和民俗活动,共享丰收喜悦。

(二)板枣开杆节

每年的秋分节气,在稷山县贡枣园举行秋分板枣开杆仪式。随着富有仪式感的鼓号响起,古装仪仗队护送“杆王”从豳风门进入人们视线。通过敬献五谷、敬诵祝文等环节,表达对先人的纪念、对大自然的尊重、对收获的渴望、对幸福生活的憧憬。

(三)说秋

秋分时节,江苏苏州等地有“说秋”的民俗,负责“说秋”的“秋官”在对开的红纸或黄纸上,印全年节气和农夫耕田图样,挨家挨户“送秋牛图”,说一些与秋耕有关的吉祥话。

(四)粘雀子嘴

广东等地会把一些实心的汤圆用细竹叉扦着置于田边地坎,称作“粘雀子嘴”,免得鸟雀来破坏庄稼。

(五)吃秋菜

岭南地区有“吃秋菜”的民俗。“秋菜”是一种野苋菜,也叫“秋碧蒿”。人们把采回的秋菜与鱼片一起“滚汤”,叫做“秋汤”。

数字农博馆

数字农博馆